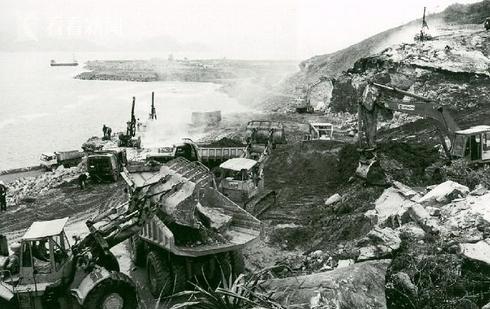

從1986年中國第一座大型商用核電站大亞灣開始建設,至今已經過去了30年。

老核電人依然記得,那時候的中國核電幾乎一無所有,一切都依靠進口。 “

那個時候就統計過,大亞灣時候國產供應的,按金額來看,國產化率就是不到1%,一個螺絲釘、一根鋼筋都要進口。”廣西防城港核電有限公司副總經理宮廣臣對當時的情況仍然記憶猶新。

宮廣臣是國內第一批核電人,也是國內第一批"黃金人"。大亞灣是由法國電力公司牽頭建設,當時的國內,不僅材料需要進口,就連運行人員也需要從法國"進口"。為了培養自己的人才,在重重選拔后,大亞灣核電站將三批共115人遠送法國深造。

當時每人的培訓費用高達130萬法郎,換算成黃金相當于一個人的體重,所以被稱為"黃金人"。“那個時候我們有一句話叫‘低頭靠勇氣’阿,那時候只能低頭老老實實地去學。也有一種壓力,就是別人總說‘中國人連廁所都搞不好,能管好核電站么’,當時就是這樣說的。”

然而,三十年后的今天,中國核電從一無所有,到擁有了具有完全自主知識產權的最先進的三代核電技術,華龍一號。

華龍一號是中國兩大核電集團--中國核工業集團和中國廣核集團,在各自引進消化吸收美國和法國技術的基礎上融合而成。中廣核華龍一號的示范機組現已在廣西防城港建設,預計2020年完工,而中核的華龍一號機組,比計劃提前15天,精準完成穹頂吊裝。 截止至目前,我國已與超過20個國家簽訂了華龍一號出口意向書,而數據顯示,出口一臺華龍一號機組,相當于出口200架中型飛機。